Das klassische Streben nach einer Gattungsordnung und ihre rational begründete Dekonstruktion

Peter Hacks und Gérard Genette1

Vor drei Jahren habe ich den Versuch unternommen, das zu umreißen, was den Begriff der Klassik bei Peter Hacks ausmacht, und dabei die unbewiesene Behauptung aufgestellt, daß Hacksens Beschäftigung mit der Gattungstheorie weniger im Zusammenhang mit der Installation seines klassischen Credos zu sehen ist als vielmehr mit dessen Verteidigung gegen einen als bedrohlich wahrgenommenen Zeitgeist, der von Hacks in dem Codewort Romantik zusammengefaßt wurde.2 Ich will diese These auch heute nicht beweisen, denn sie ist nicht beweisbar, aber ich will sie ein wenig mit Material unterfüttern und damit vielleicht ermöglichen, daß sie von einer anderen Seite her beleuchtet werden kann. So soll sich die Reichweite der Hacksschen Gattungstheorie zeigen, und das erledigt, möchte ich – denn jedes Licht wirft Schatten – einen Blick hinüber werfen zu Gérard Genette und dessen Wiederbelebung der aristotelischen Kategorien. – Durchaus nicht, weil das Zusammenbringen dieser beiden Denker, die einander so vertraut sein konnten wie ein Maulwurf und eine Möwe, etwas Komisches hat, sondern weil sich von den weit auseinander liegenden Enden, an denen die beiden an der ästhetischen Theorie herumschraubten, ein Kontrast spannt, der mit Rücksicht auf die Theorie der Klassik einige Fragen erhellen kann. Dies arrangierte Aufeinandertreffen ist demnach nicht willkürlich, zumal Genette von denen, die außerhalb der klassischen Koordinaten dachten, einer der scharfsinnigsten ist, und auch von der Ästhetik gilt, daß man inhaltliche Kämpfe stets auf der höchstmöglichen Ebene ausfechten sollte. Wenn etwa ein aristotelischer Riese über einen strukturalistischen Zwerg siegt, sagt das ja noch nichts über den Wert der Richtungen aus, sondern zeigt nur, daß Riesen eben über Zwerge siegen.

I. Fragen der Gattungstheorie

Es geht um Gattungstheorie, also um Ordnung. Und da viele Wege nicht nach Rom führen, ist es nötig vorauszuschicken, worüber man eigentlich redet. Nach meiner Rechnung lassen sich vier hauptsächliche Fragen um die Theorie der ästhetischen Gattungen formulieren.3 (1) Was ist eine Gattung? (2) Wie entsteht eine Gattung? (3) Wie entwickelt sich eine Gattung? (4) Gibt es ein Gattungssystem? Jede dieser Fragen hat, wie man es ja auch von den Gattungen selbst kennt, einige Subspezies.

(1) Was ist eine Gattung?

(1.1) Ontischer Status

(1.2) Definition

(2) Wie entsteht eine Gattung?

(2.1) Bedingungen im Menschlichen

(2.2) Gesellschaftliche Verhältnisse

(2.3) Produktivkräfte

(3) Wie entwickelt sich eine Gattung?

(3.1) Gattungswissen und Gattungskönnen

(3.2) Wirkung gesellschaftlicher Veränderungen

(3.3) Können Gattungen sterben?

(4) Gibt es ein Gattungssystem?

(4.1) Naturformen

(4.2) Zeitliche Abfolge

(4.3) Ästhetische Rangordnung

(1) Die Frage, was eine Gattung sei, unterteilt sich (1.1) in die Frage nach dem ontischen Status und (1.2) die nach der Definition der Gattung. Ontischer Status, das ist das Verhältnis des einzelnen Werks zu der Gattung, der es zuzurechnen ist. Haben Gattungen eine Existenz vor ihrem Erscheinen, indem sie z.B. durch das Menschliche als solches gegeben sind, oder sind sie schlicht Kunstsorten, die aus den vorhandenen ästhetischen Erscheinungen verallgemeinernd abgeleitet werden, oder ein wenig von beidem? Also gewissermaßen der Universalienstreit der Ästhetik. (1.2) Wer über die Definition der ästhetischen Gattung nachdenkt, wird sich mit ihrer Form, ihrer Zusammensetzung und ihrem Zweck beschäftigen müssen. (2) Die Frage nach der Entstehung von Gattungen setzt natürlich die Auskunft darüber, was sie ist, voraus. Davon wird abhängen, worin man die Gründe für Gattungen sucht: (2.1) auf der anthropischen Ebene mit der Frage nach dem einzelnen Künstler, seiner Sprache und seinen Gefühlen, seinen Ideen und Neigungen, sowie der Setzung eines allgemeinen Publikums, das bestimmt ist durch allgemeine, psychologische Konstanten, die z.B. den Grund unseres Vergnügens an tragischen Gegenständen erklären usw.; (2.2) in der geschichtlichen Situation, dem Künstler in seiner historischen Bestimmtheit, seinen politischen Vorhaben und gesellschaftlichen Rücksichten, einem nun nicht mehr allgemeinen, sondern besonderen Publikums einer bestimmten Zeit mit bestimmten Gepflogenheiten, und verbunden damit: im Wirken sozialer, politischer und ökonomischer Verhältnisse auf das Denken von Künstler und Publikum; (2.3) in der Entwicklung von Produktivkräften, neuen Techniken, die zum einen das Denken ebenso beeinflussen wie die gesellschaftlichen Verhältnisse, zum anderen öfter Voraussetzung für das Entstehen neuer Gattungen sind, so wie die Schrift für das fixierte4 Versepos, die wohltemperierte Stimmung für die Musik des Symphonieorchesters oder das Lichtbild für die Kunstform Photographie. (3) Wenn man überlegt, wie und warum sich Gattungen entwickeln, wird man, abgesehen von den eben benannten äußerlichen Gründen (gesellschaftliche Verhältnisse und technische Entwicklung) das interne Verhältnis von ästhetischem Wissen und künstlerischem Vermögen untersuchen müssen. (3.1) Gibt es eine (förderliche oder hemmende) Rückwirkung des Gattungswissens auf das Gattungskönnen? (3.2) Bewirken gesellschaftliche Veränderungen Veränderungen bei den Gattungen? (3.3) Können Gattungen sterben? Warum scheinen manche Gattungen, z.B. das Versepos, in Bezug auf die Herstellung als vergangene, in Bezug auf die Rezeption aber als lebendig? (4) Die Frage, ob es ein Gattungssystem gibt, meint genauer das Verhältnis, das Gattungen zueinander haben, fragt also, ob zwischen den vorhandenen Gattungen eine Art Ordnung besteht, (4.1) ob es sich um Naturformen handelt (wie das Schema Epik-Lyrik-Dramatik nahelegt) oder um eine bloße Ansammlung verschiedener Dichtarten, die unter bestimmten historischen Bedingungen entstanden sind, (4.2) ob es eine genetische Ordnung gibt, eine zeitliche Abfolge, in der die Gattungen auseinander hervorgehen, und schließlich (4.3) ob eine ästhetische Rangordnung existiert, derzufolge die eine Gattung mehr vermöchte als die andere.

Soweit ich sehe, hat bislang noch niemand auf alle diese Fragen umfassend Antwort gegeben; auch Hacks und Genette setzen Akzente, und gerade diese Akzente, also auch die Schwach- oder Leerstellen, geben Aufschluß über ihr intellektuelles Profil, den Traditionszusammenhang und ihre Absichten.

II. Hacks

Der Gattungsbegriff wird von Hacks an zwei Orten auf unterschiedliche Weise bestimmt; einmal analytisch im »Versuch über das Libretto« (1973), einmal funktional im Vorwort zu den »Bestimmungen« (1986): »Genres sind Kunstsorten, also Zusammenfassungen einzelner Kunstäußerungen auf Grund von ihnen innewohnenden Ähnlichkeiten« (HW XIV, 10) und »Die Werkzeuge der Kunst sind die Gattungen« (HW XIV, 7). Zwischen beiden Definitionen liegen 13 Jahre, doch sie sind nicht unvermittelbar. Sie nähern sich vom Ende und vom Anfang derselben Straße einander an, so wie die Zweckursache und die Bewegungsursache bei Aristoteles. Während in der ersten Bestimmung die Gattung als Verallgemeinerung einer Vielzahl von in Erscheinung getretenen Kunstvorgängen vorgestellt wird, und zwar aufgrund ähnlicher Eigenschaften dieser Hervorbringungen, geht die zweite Aussage gerade von dieser Bestimmung des Gattungsbegriffs aus, um auf den einzelnen Vorgang zurückzukommen, indem der gewonnene Gattungsbegriff zum Werkzeug des Kunstwerks wird, also zur Voraussetzung dessen, was ihm vorausgesetzt ist. Die Gattung, dort eine Verallgemeinerung von Einzelheiten, wird hier als Einzelwesen gefaßt. Wir erhalten, einfacher ausgedrückt, mit diesen beiden Bestimmungen den Gedanken, daß Gattungen sich aus dem Ensemble der Kunstwerke heraus verallgemeinern lassen und infolge dieser Verallgemeinerung als Bündel von Regeln oder Maßgaben auf die künstlerische Tätigkeit rückwirken können. Hacks beantwortet die Frage nach dem ontischen Status der Gattungen also auf differenzierte und vermittelnde Weise, aber die Knappheit, in der er das tut, und vor allem der Umstand, daß er sie verteilt auf zwei Schriften jeweils bloß zur Hälfte beantwortet, zeigt, daß ihm dieser Teil der Gattungstheorie nicht selbst zum Denkproblem geworden ist. Vielmehr interessiert ihn offenkundig die Anwendung des Gattungsbegriffs in der Ästhetik und in der Kunst; deswegen beschäftigen ihn die Ableitungen mehr als die Prämissen.

Die den Kunstwerken »innewohnenden Ähnlichkeiten«, die es möglich machen, zu den Gattungen hin zu verallgemeinern, sind Hacks zufolge nicht nur von einer Art. Der Gattungsbegriff setzt sich vielmehr aus zwei verschiedenen Bestimmtheiten zusammen. »Die Genregesetze eines Stuhls«, lesen wir in der Berlinischen Dramaturgie, »leiten sich, wie alle Genregesetze, ab aus zwei Dingen: aus dem Material, aus dem er besteht, und aus der Haltung, in der er konsumiert wird.«5 Und bereits im »Versuch über das Libretto« war ganz ähnlich die Rede von den »technischen Möglichkeiten des Materials« und den »geistigen und körperlichen Möglichkeiten der soziologischen Gruppe von Leuten […], die sich versammelt (oder vereinzelt) haben, um es im Genusse zu gebrauchen.« (HW XIV, 11) Es ist wohl nicht vorschnell, die vom Kunstwerk vermittelte Haltung mit der vom Publikum eingenommenen Haltung in eins zu setzen, also anzunehmen, daß das Publikum einer Tragödie mit einer tragischen Erwartungshaltung an das Werk herangeht. Das Material wieder gibt vor, was am Kunstwerk formal ist, z.B. der Marmor die Skulptur oder die Sprache die Poesie. Dann folgt, daß am Kunstwerk eine inhaltliche Bestimmung (die jeweilige Haltung) und eine formale Bestimmung (das jeweilige Material) genregemäß ist. Erst diese doppelte Bestimmtheit macht möglich, ein, sagen wir: tragisches Drama sowohl von einem tragischen Epos als auch von einem komischen Drama zu unterscheiden.

Diese Beziehung, die Inhalt und Form im Gattungsbegriff eingehen, erschließt auch die Beziehung, die die Gattung zum Inhalt ihrer Gegenwart hat. Hacks setzt, vielleicht etwas leichtfertig6, die Gattungsfrage mit der Realismusfrage in eins (vgl. HW XIV, 8). Immerhin denkt er aber das Verhältnis von Gattung und Zeit als ein widersprüchliches (vgl. HW XIV, 11). Später wird er die Einheit dieses Verhältnisses sogar ganz auflösen und die Klassik, die das Primat der Gattung geltend mache, gegenüber der Romantik, die die Gattung der Zeit unterwerfe, hervorheben (vgl. HW XIII, 133). Was immer es damit letztlich auf sich hat: Das Verhältnis von Gattung und Zeit gibt auch Auskunft darüber, wie das Entstehen von Gattungen gedacht ist. Gattungen sind Hacks zufolge historisch, d.h. sie entstehen unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen (vgl. HW XIV, 10); sie sind »zweckdienlich« (HW XIII, 429), d.h. die Eigenschaften der ihr angehörenden Kunstwerke versetzen diese in die Lage, mit den Problemen bestimmter gesellschaftlicher Umstände ästhetisch fertig zu werden; und sie sind (c) »erprobt, bewährt« (HW XIV, 7, vgl. auch XIII, 429), denn die lange Versuchsreihe von Kunstwerken zeigt, welche Mittel am besten geeignet sind, die Kunstziele zu erreichen. Die Gattung, die dergestalt zum Werkzeug wird, ist also der gesellschaftlichen Wirklichkeit als dem von ihr in den Griff zu bekommenen Stoff angemessen.

Daß Gattungen unter bestimmten historischen Bedingungen entstehen, bedeutet bei Hacks jedoch nicht, daß sie wieder vergehen. Da sie gesellschaftlichen Lagen entsprechen und das hauptsächliche Ziel der Kunstwerke der Ausdruck menschlicher Haltungen ist (vgl. HW XIII, 429 u. XIV, 7), ähneln sie diesen: Einmal entstanden, bleiben sie, wie in der Vorrede zum »Versuch über das Libretto« zu lesen ist, im menschlichen Erfahrungsschatz aufbewahrt (vgl. HW XIV, 10). Doch der Gedanke wird bald wieder eingeschränkt, indem darauf verwiesen wird, daß an jedem Genre, und jeder seiner beiden Wurzeln (der Haltung und dem Material) Notwendiges und nicht Notwendiges, Konstanten demnach und Variablen sind. Auf die Art entsteht ein Gattungsbegriff, der zugleich die für das klassische Denken so wichtige Ordnung behaupten wie die nicht zu leugnende (onto- und phylogenetische) Dynamik poetischer Genres eingestehen soll. In der fünften Abhandlung des »Fortschritts in der Kunst« (1976) erörtert Hacks schließlich gar, daß Gattungen, ungeachtet ihrer Unvergänglichkeit, nicht zu allen Zeiten gleichermaßen gut einsetzbar sind, womit deutlich ist, daß Hacks in der Frage der Lebensdauer von Gattungen zwischen ihrer Herstellung und ihrer Konsumierbarkeit unterscheidet. Offenbar ist es möglich, daß eine Zeit ein Bedürfnis nach bestimmten Haltungen und Kunstformen verspüren kann, ohne in der Lage zu sein, diese selbst herzustellen. Das klingt, abgesehen davon, daß es evident ist, auch intuitiv sinnvoll. Schließlich ist es auch möglich, daß eine Zeit ein Genre herstellen kann, nach dem sie kein Bedürfnis verspürt.

Ein Werkzeug also, das zugleich Voraussetzung und Resultat seiner Tätigkeit ist, ein zusammengesetztes, einmal entstehendes, immer wirksames, aber nicht immer einsetzbares. Eines, das Vorschriften macht, die es erhalten hat, und das dem, der sich diesen Vorschriften unterwirft, eine Unzahl an Möglichkeiten eröffnet, die er ohne diese Unterwerfung nicht hätte. Die Gattung ist demnach »eine Mischung aus Bewilligung und Verbot«, indem sie festlegt, »was alles innerhalb derselben nicht statthaft sei.« (HW XIV, 12) »Für denjenigen, der nicht gelernt hat, sich [des Genres] zu bedienen, erscheint es als eine hinderliche Vorschrift. Für den Meister ist es eine Fülle von Erlaubnis.« (HW XIV, 13)

Man sieht, daß Hacks in seiner Gattungstheorie immer gleich von der begrifflichen Bestimmung ins Normative hinüberkippt. Offenkundig unterläuft ihm das nicht einfach, sondern ist beabsichtigt. Es sei aber bemerkt, daß Hacks kein Boileau ist. Er gesteht, wie erwähnt wurde, die Veränderbarkeit von Gattungen zu und betont sogar, daß die zufälligen (also veränderlichen) Bestandteile des Genres »den zufälligen Absichten des einzelnen Künstlers einigen Spielraum lassen« und daß man dem Genre »auf übliche oder kühne, schulmäßige oder überraschende Weise« (HW XIV, 14) gerecht werden kann. Keine Gattung ohne Schänder, und kein Schänder ohne Gattung.7

III. Genette

Zur Idee der Klassik gehört das Anknüpfen an die Tradition. Hacks folgt in der Gattungsfrage im wesentlichen Goethe und Hegel, d.h. er übernimmt ihre Schemata, um daran herumzuschrauben, sie zu korrigieren, etwas hinzuzufügen oder zu tilgen. Er verfährt also in der Theorie wie in der Dichtung; das Neue entsteht nicht durch Mißachtung oder Zerstörung des Alten, sondern durch dessen Aufhebung. In Goethe und Hegel wiederum ist eine lange ästhetische Tradition aufgehoben, die an dem Verhältnis der drei grundlegenden Dichtweisen Epik, Lyrik, Dramatik laborierte, sich mit Fragen des Ursprungs, des logischen Verhältnisses und der Rangordnung dieser Dichtweisen beschäftigte und – natürlich – zu unterschiedlichen Ergebnissen kam. Was aber, wenn einer kommt, der das Schema als solches in Frage stellt, oder doch zumindest die Weise, in der es gebildet ist? Wir sind gewohnt, die Ergebnisse der Klassik ernst zu nehmen und dem Vorhaben ihrer Dekonstruktion gegenüber skeptisch zu sein. Zu flach, zu ahnungslos erscheint das meiste jener Literatur, die zwischen Dekonstruktivismus, Gender & Cultural Studies entstanden ist. Auch wenn im Grunde dieser und ähnlicher Richtungen oft ein sinnvoller Gedanke steht, so bringt er, weil ein sogenannter Paradigmenwechsel in der Forschungsgeschichte sich stets als absolut setzen muß, allzu oft keine Erklärung, sondern vielmehr eine Erklärungsmode hervor, wodurch er leicht nachahmbar wird und zu einer Unmenge durchaus entbehrlicher Literatur anstiftet. Der Dekonstruktivismus eines Derrida und seiner Nachfolger beruht auf einer nicht zu tilgenden Erkenntnisangst und der destruktiven Sucht, den Gegenstand der Forschung allein anhand seiner Brüche zu untersuchen. Aber auch eine Dekonstruktion kann sinnvoll sein, solange sie nicht auf Unkenntnis oder schlicht auf Unvermögen beruht, sondern rational begründet ist. Und sie muß an die Stelle des Alten einen mindest adäquaten Ersatz setzen. Sie muß, mit einem Wort, zwar Dekonstruktion, nicht aber Dekonstruktivismus sein.

Gerard Genette hat 1977 die ästhetische Tradition, die auf Platon und Aristoteles folgte, seziert und nachgewiesen, daß in dieser Tradition eine Umdeutung der Gattungstheorie der alten Griechen verborgen ist.8 Das Naturschema Epik-Lyrik-Dramatik, das ihnen zugeschrieben wird, ist eine Erfindung der Neuzeit. Heute ist das Schema so sehr ins allgemeine Bewußtsein eingegangen, daß es untilgbar scheint. Jeder, der eine Schulklasse besucht hat, hat es in Kreideform kennengelernt.

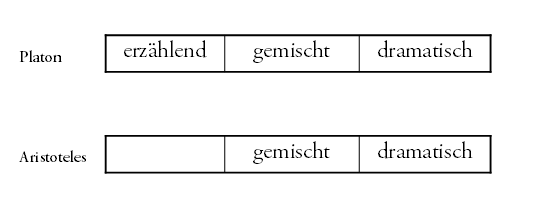

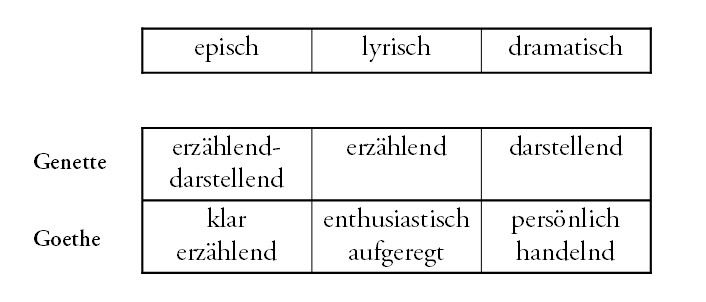

Genette geht zu Platon und Aristoteles zurück und entblättert zwei Sachverhalte: Erstens sprechen die Griechen nicht von Gattung, sondern von Darstellungs- oder Redeweise (lexis); und zweitens kommt bei ihnen die Lyrik nicht vor. Die Darstellungsweise nennt Genette Modus, und das meint die Form, in der das Geschehen sprachlich vermittelt wird. Platon unterscheidet im dritten Buch der »Politeia« drei Modi: die reine Erzählung (diegesis), in der der Autor linear äußert, was er zu sagen hat; die reine Darstellung (mimesis), in der der Autor den Inhalt durch verschiedene Subjektpositionen, also dialogisch vermittelt; und eine Mischform, in der beide Elemente zusammen auftreten. Dem rein darstellenden Modus ordnet Platon das Drama zu, dem gemischten Modus das Epos (denn es hat ja ebenso Dialoge wie Erzählung) und der reinen Erzählung den Dithyrambos. Aristoteles legt dasselbe Verständnis zugrunde, meint aber, daß der rein erzählende Modus nicht existiert.9 Er bildet die dreiteilige Konfiguration zu einem dualen Verhältnis um, streicht aber nicht die Mitte, sondern einen der beiden Pole, indem er zwischen einem erzählend-darstellenden Modus und einem rein darstellenden Modus unterscheidet, die von Epos und Tragödie verkörpert werden.

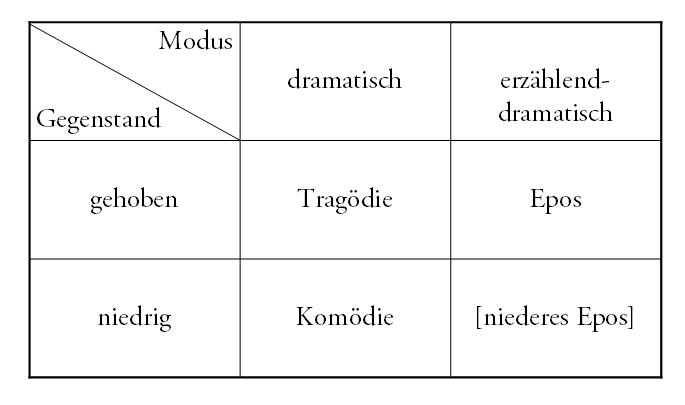

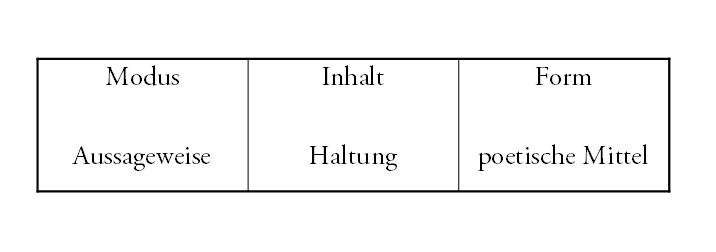

Der Modus ist, anders als der Begriff der Gattung, bezogen auf Stil oder Inhalt indifferent. Man kann z.B. die komische Haltung oder den pathetischen Stil in dialogischer oder narrativer Weise vermitteln, ohne daß sich an der komischen Haltung oder dem pathetischen Stil etwas änderte. Aristoteles richtet denn folglich auch kein System von Gattungen ein, sondern unterscheidet im ersten Kapitel der »Poetik« drei Klassen von Eigenschaften, die ein poetisches Kunstwerk haben kann: den Modus, den Gegenstand und die Mittel. Die Mittel, womit sprachlicher Stil, Metrik usw. gemeint sind, beschäftigen Aristoteles nicht weiter. Der Gegenstand kann nach Aristoteles gehoben oder niedrig sein (d.h. tragisch oder komisch); es handelt sich demnach mehr oder weniger um eine Inhaltsbestimmung, und so ergeben sich, überträgt man dieses Verhältnis auf eine Kreuztabelle, vier Klassen von Dichtung:

das hohe Drama (Tragödie), das niedere Drama (Komödie), das hohe Epos (Homer) und das niedere Epos, mit dem Aristoteles im theoretischen Vorgriff eine Gattung konstruiert hat, für die es zu seiner Zeit noch gar kein praktisches Beispiel gab (gewöhnlich geht das Gattungskönnen dem Gattungswissen voraus, entsteht erst die Gattung, dann der Begriff von ihr).10

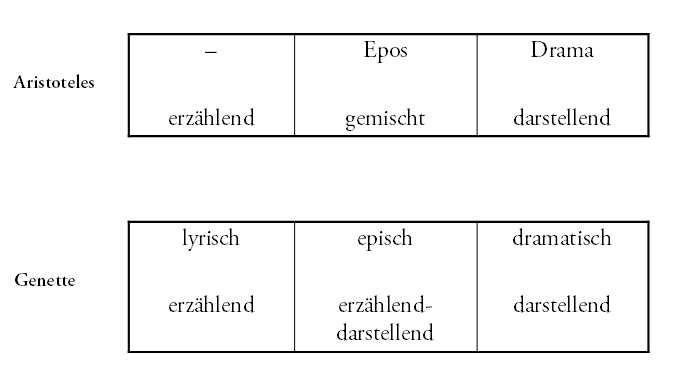

Es geht also beim Modus im wesentlichen um den Unterschied zwischen Fiktion und Diktion, und in diesem Gefüge der beiden Darstellungsweisen kann die Lyrik deswegen keinen Platz haben, weil sie in der auf Plastizität gerichteten Vorstellung der alten Griechen keine darstellende Dichtart ist, sondern Gedanken und Gefühle zum Ausdruck bringt.11 Nun geht Genette hinter die Neuzeit zurück und setzt direkt bei Aristoteles an: Wenn es einen rein darstellenden und einen darstellend-erzählenden Modus gibt, aber keinen rein erzählenden, ist da ein Platz frei, und wer den wohl besetzen könnte, dürfte nicht schwer zu erraten sein (vgl. EidA, 31).

Im Epos wechselt der Autor zwischen Erzählung und Rede, im Drama wird ausschließlich durch Rede vermittelt. Die Lyrik, so kann man nun sagen, ist diejenige Gattung, in der der Autor ungetrübt von irgendeiner anderen Diktion sich selbst äußert. Das Lyrische demnach als rein erzählender Modus? Das ist merkwürdig, weil wir in der Gewöhnung an die Triade Epik-Lyrik-Dramatik dazu neigen, dem Epischen das Erzählende zuzuordnen, während die Lyrik durch einen Seelenzustand (das Subjektive) bestimmt wird. Aber tatsächlich ist, was die Lyrik tut, unvermittelte Nachricht, ob es sich nun um Gefühle und Gedanken oder um Situationen und Vorgänge handelt. Wenn man von der linguistischen Ebene auf die philosophische wechseln wollte, ließe sich sagen, daß die äußerste Objektivität nichts anderes ist als die äußerste Subjektivität. Wo das Subjekt ungebrochen von Reflexion des eigenen Standorts und ungestört von irgendeiner anderen Perspektive einfach mitteilt, was es denkt, fühlt oder sieht, fällt die nüchterne Darstellung mit der tiefen Innerlichkeit zusammen, sind Subjekt und Objekt in einer nicht bewußt gemachten Einheit, und also ist das Wesen der Lyrik – reine Erzählung zu sein. Natürlich kann in Lyrik auch wechselnde persönliche Rede stattfinden, aber selbst jemand, der sehr an Grenzfällen orientiert ist, wird zugeben, daß sie sich dazu nicht sonderlich eignet, und ferner darf man sich gern daran erinnern, daß es auch Dramen gibt, die epische Elemente besitzen, und hierzu muß man nun wirklich nicht Goethes Festspiele oder Shaws Stücke mit ihren ausgedehnten als Regieanweisungen getarnten epischen Passagen heranziehen, denn reine Mimesis gab es nach der griechischen Tragödie kaum noch irgendwo. Und genau hierin ruht der Unterschied der Genetteschen Systematik zum herkömmlichen Gattungssystem. Das einzelne Kunstwerk wird als primär begriffen, und seine Gattungsmäßigkeit wird nicht in ein Einzelwesen verwandelt, sondern als Eigenschaft am konkreten Gegenstand verstanden. Die Eigenschaft kann stärker oder schwächer ausgeprägt, und das Kunstwerk gern ein Grenzfall sein, ohne daß man fürchten muß, ein sorgsam konstruiertes Gebäude von Genres stürze ein oder bedürfe schon wieder eines Anbaus.

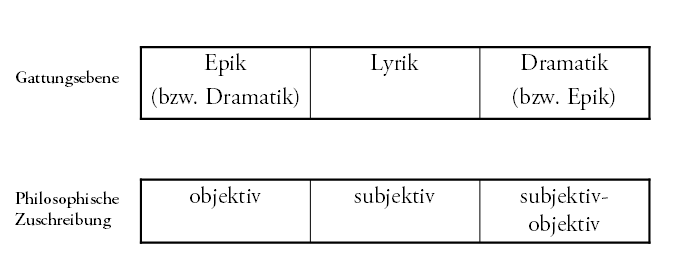

Halten wir fest: Genette reproduziert das Schema Epik-Lyrik-Dramatik auf der modalen Ebene und weist den drei Dichtweisen, deren Vorhandensein er nicht leugnet, in Bezug auf den Modus Eigenschaften zu, die allerdings auf Fragen der ästhetischen Form und des Inhalts ohne Auswirkung sind. Er trennt, mit einem Wort, etwas, das lange Zeit unter dem Begriff der Form bzw. unter dem der Gattung zusammengedacht wurde. Seine Kritik an den in der Geschichte der Ästhetik vorgenommenen Versuchen, eine Ordnung zwischen den Gattungen herzustellen, ist ausführlich, beginnt bei den alexandrinischen Philologen und reicht bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dabei wird die Lyrik zunächst, den Griechen folgend, ignoriert (bei Horaz z.B.), später miterwähnt, ohne daß sie in einen systematischen Zusammenhang gebracht würde (so z.B. im 15. Jahrhundert und bei Boileau). Ab dem 16. Jahrhundert beginnt man, allerdings ohne Begründung, die Lyrik in das vorhandene System aus Epik und Dramatik zu integrieren, und spätestens hier kann damit von Modus keine Rede mehr sein. Mit Batteux erscheint der letzte Ästhetiker, der die Lyrik als darstellende Kunst in das vorhandene System einordnen will. Das bis heute noch wirksame Verständnis der Triade mit der lyrischen Dichtart als nicht-darstellende, bloß subjektive Weise geht auf Friedrich Schlegel zurück, der in einem Fragment von 1797 die Lyrik als subjektiv, die Epik als subjektiv-objektiv und die Dramatik als objektiv ausgibt und zwei Jahre danach schon die später durch Hegel geläufige Zuschreibung mit der Epik als objektiver und dem Drama als subjektiv-objektiver Dichtart vorstellt (vgl. EidA, 49–51). Tatsächlich sind die berühmteren und – im Fall von Hegel auch ausführlicheren – Zuordnungen der Triade durch Goethe und Hegel erst zwei Jahrzehnte nach Schlegel gegeben worden – Hegels Vorlesungen zur Ästhetik beginnen 1817, Goethes Bemerkungen zum »Divan« stammen von 1819 –, und Genette spricht folglich immer vom romantischen Schema oder der romantischen Umdeutung, wobei zu befürchten steht, daß er Hegel und Goethe ebenso in die romantische Tradition einordnet, wie man es gemeinhin in Frankreich tut. Was die Romantik und die Klassik, vielleicht kann man sagen: gemeinsam vorgenommen haben, ist die Zuordnung der Gattungstriade zu einer epistemologischen Relation, nämlich jenem Subjekt-Objekt-Schema, so daß die Gattungen fortan – auch wenn die einzelnen Zuschreibungen sich zuweilen unterschieden – an bestimmte Seelenzustände gebunden wurden und bis heute werden.

Das Bedürfnis, eine natürliche Ordnung bzw. ein alles umfassendes System von Genres zu finden, die »oftmals heteroklite […] Realität des literarischen Feldes auf eine einzige Struktur« (EidA, 56) zurückzuführen, hält Genette bei allem Verständnis für den davon ausgehenden Reiz für fehlleitend. Aber was hier aus ihm spricht, ist keineswegs Erkenntnisängstlichkeit, keineswegs Abneigung gegen Ordnung, sondern das Bedürfnis nach mehr Erkenntnis und besserer Ordnung. Der Gattungsbegriff ist ihm nicht zu starr, sondern zu einfach. Was Genette außerdem zurückhaltend sein läßt, ist, daß mit dem Gattungsbegriff die Vorstellung einer natürlichen Bedingtheit der Poesie evoziert wird. Der Begriff des Modus ist bescheidener als der der Gattung, deswegen kann er mehr leisten. »Die romantische und postromantische Einteilung«, schreibt Genette, »faßt dagegen das Lyrische, das Epische und das Dramatische nicht mehr als einfache Aussageweisen auf, sondern als wahrhafte Gattungen, deren Definition unweigerlich schon ein inhaltliches Element enthält« (EidA, 76). Inhalt, zur Erinnerung, meint Haltung (die tragische, die satirische, die feierliche usw.). Das läßt sich gut an Goethes Naturformen der Poesie zeigen, die 1819 in den Anmerkungen zum »Divan« der Welt vorgestellt wurden. Bemerkenswert ist, daß Goethe bereits zwischen Dichtarten und Dichtweisen unterscheidet, also die Differenz zwischen Modus und Gattung da schon in den Begriff gebracht hat. Er faßt das Epische usf. als Eigenschaften auf, die am konkreten Kunstwerk vorhanden sind und auch an ein und demselben Werk zugleich vorhanden sein können. In den Zuweisungen entsteht allerdings auf der kategorischen Ebene, also derjenigen der Begriffsbildung, eine Unordnung. Das Epische ist nach Goethe die klar erzählende Dichtweise, das Lyrische die enthusiastisch aufgeregte und das Dramatische die persönlich handelnde. Genette bemerkt, daß Episches und Dramatisches als Modi bestimmt sind, was ungefähr zutrifft, wenn man darüber hinweggeht, daß »klar« als Gegensatz zur lyrischen Aufregung durchaus auch als Seelenzustand betrachtet werden kann. Die Bestimmung des Lyrischen aber bricht aus der begrifflichen Ordnung vollends aus, denn »enthusiastisch« und »aufgeregt« sind keine Modi, sondern – zumal synonyme – Seelenzustände oder Haltungen. Das Lyrische wird als Modus (Dichtweise) ausgegeben, erhält aber, im Gegensatz zu Dramatik und Epik, eine emotive Bestimmung. Dieser Ausbruch aus der begrifflichen Ordnung ist, was Genette eine »taxinomische Inkohärenz einer Klasse« (EidA, 93) nennt und wofür man auch einfacher, da diese Formel wirklich nicht ins Ohr geht, »Registerwechsel« sagen kann.

Genette schlägt vor, den Begriff der Gattung für das historische Phänomen zu benutzen. Also Elegie, Ode, Tragödie, bürgerliches Schauspiel usw. in der synchronen Perspektive zu fixieren, die bei Hacks übrigens ganz ähnlich »Querschnitte« (HW XIV, 11) heißt. Die Längsschnitte, also der diachrone Zusammenhang, soll der verfeinerten Systematik vorbehalten bleiben. Wie schon erwähnt, geht es nicht darum, eine genetische, logische oder axiologische Ordnung zu bauen, sondern darum, die am Kunstwerk feststellbaren Eigenschaften logisch zu klassifizieren und es so bestimmbar zu machen. Der Rückgriff auf Aristoteles erlaubt demnach drei Klassen zu unterscheiden: (a) den Modus, der ein linguistischer Begriff ist, (b) den Inhalt, der von Genette manchmal auch als Typus bezeichnet wird und an dessen Stelle bei Aristoteles noch der (hohe bzw. niedrige) Gegenstand steht, und (c) die Form, die die poetischen Mittel (sprachlicher Stil, Metrik und wohl auch Dramaturgie) umfaßt.

Zum Zwecke der Veranschaulichung könnte man der aristotelischen Kreuztabelle aus Modus und Gegenstand eine dritte Koordinatenachse hinzufügen. Man erhielte einen Kubus, an dessen x-Achse die drei Modi, an der y-Achse die möglichen Inhalte und an der z-Achse die Vielzahl von poetischen Formen oder Mitteln versammelt sind. So ließe sich z.B. der Hackssche »Amphitryon« in der Reihenfolge als (a) dramatisch mit wenigen epischen Elementen (den Regieanweisungen), (b) gehoben-komisch und (c) mit poetischer Hochsprache, Blankversen und Drei-Akt-Struktur bestimmen. Der »Oidipus Tyrannos« des Sophokles wäre demnach (a) rein dramatisch, (b) gehoben-tragisch und (c) mit poetischer Hochsprache, hauptsächlich attischem Dialekt, hauptsächlich jambischen Trimetern und Drei-Akt-Struktur. Diese Art zu bestimmen macht durchaus nicht die gesamte Bestimmung, die viel feiner und reicher sein muß, ist aber eine Grundlage, auf der man stehen kann.

Etwas verlegen zeigt sich Genette allerdings doch gegen sein Schema. Zwar sagt er, daß »der absolute Relativismus so etwas wie ein U-Boot mit Flügeln ist« und daß die Voraussetzung für das Erkennen von Veränderungen das Erkennen »dauerhafter Parameter« (EidA, 96) sei, aber: »ich […] habe an den verschiedenen Schemata meiner erfindungsreichen Vorgänger zu lange mißtrauisch herumgedoktert, um nun meinerseits bei diesem gefährlichen Spiel mitzumachen.« (EidA, 95)

IV. Denken der Kunst – denkender Künstler

Der so gewonnene Begriff des Gattungsgemäßen ist nun kein Gattungsbegriff mehr, aber ein Blick zurück auf die Hackssche Definition zeigt dennoch gewisse Ähnlichkeiten. Nach ihr, wie gezeigt, entsteht eine Gattung durch das Zusammentreffen einer besonderen Haltung mit einem besonderen Material. Die Haltungen finden wir bei Genette eins zu eins wieder. Das Material kann wohl im Fall einer poetischen Gattung nichts anderes sein als die Sprache. Die Sprache als Stoff, aus dem die Dichtung gemacht ist, gibt nach Hacks die Regeln der poetischen Gattung vor. Das ist sehr richtig und sehr allgemein. Unverbindlich fast. Vielleicht sogar unvollständig, wenn man sich fragt, wie denn die Dramaturgie, das Plotting, auf das Hacks so großen Wert legt, von der Sprache abhängen soll. Aber vielleicht sieht Hacks ja die Wurzel des Plottings wiederum in der Zuschauerhaltung, worauf seine prononcierte Aussage, die Regeln der Dramaturgie leiteten sich vollständig aus der Beschaffenheit der Sitzmöbel ab (vgl. HW XIV, 23), ein Hinweis sein kann. Die Sprache als Material der Dichtung kann indes nicht geleugnet werden, und Genette ist, wie wir gesehen haben, in diesem Punkt nicht anderer Meinung. Wo Hacks einfach »Sprache« oder »Form« sagt und damit natürlich auch eine subspezifische Pluralität mitmeint (im Fall der Sprache etwa: Logik, Linguistik, Alltagssprache, Dialekt, gehobene, poetische, metrische oder gereimte Sprache), trennt Genette säuberlich alles Trennbare, um am Ende nicht mehr zu bewirken, als daß man es jetzt weiß. Ganz genau weiß.

Im Lichte der eingangs erwähnten vier Fragen, in die ich die Gattungstheorie unterteilt habe, fällt auf, daß Hacks gerade auf den Komplex, der Genette am meisten beschäftigt, die geringste Mühe verwendet. Ich habe den Unterschied schon benannt: Hacks interessieren am Gattungsbegriff mehr die Ableitungen, Genette eher die Prämissen. Umgekehrt bringt Genettes Perspektive mit sich, daß all das unterbelichtet bleibt, was mit der Frage der Entstehung von Gattungen zu tun hat, ihrem Verhältnis zum und ihrer Bedingtheit durch den gesellschaftlichen Nexus. Zudem wird das Genremäßige fast ausschließlich analytisch gedacht; die normative Seite, seine Eigenschaft, zur Maßgabe des Kunstwerks zu werden, interessiert Genette nicht.12 Denn nur dort, wo das Gattungsgemäße im Begriff der Gattung festgehalten bleibt, wo es, wie gesagt, platonisch als Einzelwesen und in dieser Abstraktion als unveränderlich gefaßt ist, kann es als Norm auf das künstlerische Schaffen zurückwirken. Der schiere Theoretiker Genette, der dieser Funktion nicht bedarf, zerlegt die historisch gewachsene Theorie der poetischen Gattungen, um sie anschließend neu aufzubauen. Wie Wittgenstein in der Philosophie schießt er von der Seite her in die Theoriegeschichte hinein und installiert – womit ich nicht nur seine früh entwickelte Gattungstheorie, sondern seine gesamte, späterhin entwickelte Begriffsordnung der Transtextualität meine13 – installiert also ein ziemlich neues Modell mit einer ganz eigenen und vollständigen Begriffssprache. Mit dem Unterschied, daß er forschungsgeschichtlich aus den Vollen schöpft, während Wittgenstein vor der Abfassung seines »Tractatus« außer Frege so ziemlich nichts gelesen hatte. Die Schattenseite einer solchen Neuordnung der Theorie, wie Genette sie vorgelegt hat, ist ihr Mangel an Rezipierbarkeit und Anwendbarkeit. Da die gesamte Begriffssprache neu kreiert wird, steht die denkende Welt vor der Wahl, sich entweder vollständig auf das neue System einzulassen, d.h. dem alten zu entsagen, oder die Innovation mit Ignoranz zu strafen. Der Erkenntniswert des neuen Modells freilich wird von dieser Einschränkung nicht berührt.

Die Frage nach der Anwendbarkeit führt mich zurück zu Hacks und zum klassischen Modell. Welche Gründe gibt es, an die ästhetischen Begriffsgeschichte anzuknüpfen, obwohl das Fortragen der kategorischen Unstimmigkeiten damit unvermeidlich ist? Man kann, wie ich denke, zwei Motive angeben, ein praktisches und ein theoretisches. Die Klassik, um mit dem praktischen zu beginnen, ordnet nicht nur, sie ordnet auch an. Die Vorstellung eines Gattungssystems hat fast zwingend die Annahme einer Rangordnung der Gattungen zur Folge. Eine Rangordnung kann aber nur angenommen werden, wenn sich ein universelles Kunstziel angeben läßt; nur dann hätte man einen Maßstab, an dem sich der Wert jeder Gattung messen ließe. Doch die Ziele der Gattungen sind sehr verschieden, und was sie allesamt gemeinsam haben, daß sie Vergnügen erzeugen – Unterhaltung, Zerstreuung, Genuß – tun sie auf so verschiedene Weise (tragisch, komisch, elegisch, idyllisch, satirisch, intellektuell, aischrologisch etc.), daß man den Wert der Gattung nicht selbst ermitteln kann, sondern allenfalls, wie weit ein Werk, das einer bestimmten Gattung zuzurechnen ist, dem Ziel dieser Gattung nahekommt. Ästhetische Werturteile, mit einem Wort, können sich immer nur auf einzelne Dichtungen beziehen und nicht auf ganze Gattungen. Es gibt Gattungen, die mit bescheidenen Mitteln arbeiten, und andere, die mit einem Überfluß an Wirkungen aufwarten. Aber wenn Bescheidenheit einer Gattung wesentlich ist, dann gehört sie zum Gattungsziel. Man kann z.B. der Gedankenlyrik nicht vorwerfen, daß ihr das Mitreißende der Tragödie fehlt. Und ganz nebenbei muß auch ein Werk, das im gattungsmäßigen Sinne schwach ist, nicht unbedingt ein schlechtes Kunstwerk sein. »Minna von Barnhelm« z.B. ist eine ziemlich unkomische und doch hervorragende Komödie. Ein einheitlicher Maßstab der Gattungen könnte demnach nicht aus der Ästhetik selbst kommen, sondern allenfalls von außen. Und da gibt es eigentlich immer nur zwei Möglichkeiten: die politische und die philosophische.14 Die Aufklärung, der Agitprop, Sturm, Drang und die meisten Spielarten der Romantik legen den Akzent eher auf das Politische, wobei manche Richtungen – etwa der orthodoxe Sozialistische Realismus – zwischen richtig im Sinne der Politik und richtig im Sinne der Erkenntnis keinen Unterschied machen. Die klassische Theorie, Schiller vielleicht ausgenommen, legt dagegen Wert auf die Erkenntnisfunktion der Kunst und ist in der Frage des politischen Wirkvermögens von Kunstwerken eher zurückhaltend; trägt damit aber de facto ebenfalls einen nicht-ästhetischen Zweck an die Kunst heran. Deshalb bedarf sie einer Gattungsordnung. Die hat sie zum einen, wie wir sahen, durch die Tradition erhalten, und damit die Verknüpfung der Formen mit bestimmten Eigenschaften (subjektiv, objektiv, subjektiv-objektiv), zum anderen ist das Drama ihr wichtigstes Instrument. Denn die dramatische Form ist zwar nicht ästhetisch überlegen, doch wohl in Bezug auf die Erkenntnismöglichkeit. Die Dichte der Ereignisse, der Schwung der Handlung, die Fähigkeit, Widersprüche abzubilden und die Notwendigkeit, das Nebensächliche und bloß Beschreibende auszublenden, die Gegenwart des Geschehens mithin und die Unmittelbarkeit beim Lesen oder Zuschauen verschaffen dem Drama ein philosophisches Niveau, das von keiner anderen Gattung erreicht wird. Das praktische Motiv der Klassik für das Anknüpfen an die ästhetische Tradition ist, wie ich also behaupte, Selbstverteidigung – die Inthronisierung der Dramatik ergibt sich aus dem geläufigen Gattungssystem.15

Da Dichtung keiner äußerlichen Rechtfertigung bedarf, ist dieses Motiv vermutlich zweitrangig, solange sich ein ernsteres im Theoretischen finden läßt. Wahrscheinlich konnte es Hacks wurscht sein, ob ein Genette und andere sich im Keller des Hauses zu schaffen machten, solange er nur bei der Einrichtung seiner Maisonette ungestört war. Dadurch sind ihm – wie umgekehrt auch Genette – manche Wege offen und andere versperrt. Man kann den Unterschied gut am Umgang mit Goethes Urpoesie beobachten. Genette, wir hatten das, gefällt die begriffliche Ordnung des Ur-Eis nicht. Hacks zählt statt Goethes drei Dottern Epik, Lyrik, Dramatik ganze fünf, nämlich noch den Tanz und die Musik (vgl. HW XIV, 151), womit er die Grenzen der bloß poetologischen Perspektive sprengt und einen … man könnte – wäre das nicht eine Beleidigung ersten Ranges – fast sagen: kulturwissenschaftlichen Begriff bildet. Genette also zerlegt, um neu zu bauen, Hacks entwickelt weiter und gewinnt über das vorgefundene Modell hinausgehend Einsichten, die er ohne es nicht hätte haben können. Manchmal braucht man vielleicht falsche Prämissen, um zu richtigen Ergebnissen zu kommen. Wer ein wenig Erfahrung mit der Rezeption des Hegelschen Systems hat, ist mit diesem Paradoxon vertraut, und selbst die Logik kennt die eingeführte und wieder beseitigte Hypothese, wie in der Mathematik irrationale Zwischenergebnisse möglich sind. In der Ästhetik scheint es so zu liegen, daß die Prämissen und vorläufigen Arbeitsergebnisse manchmal der Vereinfachung bzw. eines Zurechtbiegens bedürftig sind, damit man im weiteren zu Erkenntnissen kommen kann. Man kann zu viel wissen, zu rational sein.16 Oder anders: Da der Gegenstand in den Geisteswissenschaften (in der Linguistik, Ästhetik, Soziologie, Ökonomie, Psychologie, Philosophie und was dergleichen mehr ist) stets unscharf bleibt, wird letztlich jedes Durchdenken auf die Destruktion des Gegenstands hinauslaufen, zumindest doch seine Widersprüchlichkeit und Grenzen zeigen.17 Das spricht nicht gegen das Durchdenken, aber es spricht, von einem gewissen Standort aus, dem praktischen nämlich, gegen die Anwendbarkeit. Also muß man sich entscheiden, was man sein will: Denker der Kunst oder denkender Künstler.

Übrigens weiß Genette das, wenn er über die von ihm zerstörten Gattungsordnungen schreibt, sie haben oftmals – vorausgesetzt, man verstehe sie als provisorische Klassifikationen – eine »heuristische Funktion« (EidA, 56). Eine Aussage, der Hacks mit seiner Vorliebe für »gekrümmte Formen der Wahrheit« (HW XV, 126) hätte zugestimmt haben können. Vielleicht gibt es schlimmere Vorwürfe gegen eine Theorie als den, daß sie arbeitsfähig ist. Beide, Hacks und Genette, sind sich der Unvollkommenheit aller ästhetischen Bestimmungen bewußt; sie gehen nur verschieden mit diesem Umstand um. Hacks resigniert schöpferisch in ihn, Genette geht zu den Griechen zurück. Doch wenn man sich dafür entscheidet, den klassischen Rahmen zu verlassen, sollte man dessen innere Möglichkeiten ausgereizt haben. Man sollte es nicht nur tun, um sich zu befreien, sondern tatsächlich mit was Besserem aufwarten können. Es ist vielleicht doch ein Unterschied, ob der Begriff des Genres von Gérard Genette kritisiert wird oder von einem Jungen namens Lothar Trolle.

- Vortrag, gehalten am 2. November 2013 im Berliner Magnus-Haus; abgedruckt in: Die Götter arbeitslos gemacht. Peter Hacks und die Klassik. Sechste wissenschaftliche Tagung der Peter-Hacks-Gesellschaft, hrsg. v. Kai Köhler, Berlin 2014, S. 26–46. [↩]

- Selbst auf den Schultern der Gegner. Der Klassik-Begriff von Peter Hacks im Umriß, in: Topos 34 (2010), S. 33–51, hier: S. 44f. [↩]

- Die moderne universitäre Forschung hat sich im Ensemble jeder dieser Fragen gestellt. Größere Aufmerksamkeit wurde der Gattungstheorie insbesondere in der deutschen und französischen Romanistik zuteil. Instruktive Studien oder Zusammenfassungen, soweit mein Kenntnisstand mir Recht zum Urteilen gibt, wären etwa: Georg Jäger: Das Gattungsproblem in der Ästhetik und Poetik von 1780 bis 1850, in: Zur Literatur der Restaurationsepoche 1815–1848, hrsg. v. Jost Hermand u. Manfred Windfuhr, Stuttgart 1970, S. 371–404. Hans Robert Jauß: Theorie der Gattungen und Literatur des Mittelalters, in: Grundriß der romanischen Literaturen des Mittelalters 1, Heidelberg 1972, S. 107–138. Klaus W. Hempfer: Gattungstheorie. Information und Synthese, München 1973. Philippe Lejeune: Le pacte autobiographique, Paris 1975 (dt. Der autobiographische Pakt, Frankfurt a.M. 1994). Gérard Genette: ›Genres‹ ›types‹ ›modes‹, in: Poétique 32 (1977), S. 389–421 (erw. u. überarb.: Introduction à l’architexte, Paris 1979; dt. Einführung in den Architext, Stuttgart 1990, hier stets zitiert als EidA). Erich Köhler: Gattungssystem und Gesellschaftssystem, in: Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte 1 (1977), S. 7–22 (Ndr.: Zum mittelalterlichen Literaturbegriff, hrsg. v. Barbara Haupt, Darmstadt 1985, S. 111–129). Alastair Fowler: Kinds of Literature. An Introduction to the Theory of Genres and Modes, Oxford 1982, S. 40–44. Ruurd R. Nauta: Gattungsgeschichte als Rezeptionsgeschichte am Beispiel der Entstehung der Bukolik, in: Antike und Abendland 36 (1990), S. 116–137. Rüdiger Zymner: Gattungstheorie. Probleme und Positionen der Literaturwissenschaft, Paderborn 2003. Dieter Lamping (Hrsg.): Handbuch der literarischen Gattungen, Stuttgart 2009, S. XV–XXVI. [↩]

- Das griechische Epos, wie man im Grunde seit Friedrich August Wolf und nachgewiesen seit Milman Parry weiß, hat Spuren einer bloß mündlichen Vorform, die durch Improvisation im Akt des Singens hervorgebracht wurde. Die spätere Homerforschung (vor allem die narratologische) hat allerdings gezeigt, daß die Homerischen Epen konstruiert sind, wie es mittels mündlicher Improvisation nie hätte geschehen können. »Ilias« und »Odyssee« waren in diesem Umfang und dieser komplizierten Komposition tatsächlich erst möglich, seit die Technik der Schrift die Möglichkeit zur Fixierung von Inhalten gab. [↩]

- Berlinische Dramaturgie. Gesprächsprotokolle der von Peter Hacks geleiteten Akademiearbeitsgruppen, hrsg. v. Thomas Keck u. Jens Mehrle, 5 Bde., Berlin 2010 (im folgenden immer BD), Band IV, S. 16. [↩]

- vgl. Selbst auf den Schultern, a.a.O., S. 39. [↩]

- vgl. BD I, 23. [↩]

- siehe Anm. 2. [↩]

- Aristoteles faßt, wie Genette knapp und korrekt wiedergibt, den Dithyrambos als Vorform des Dramas auf, die sich vom Modus der reinen Erzählung zum Dialogischen hin entwickelt habe (vgl. EidA, 13). Wie weit diese Rekonstruktion der tatsächlichen Entwicklung gerecht wird, ist nicht ermittelbar, da schon Platon und Aristoteles kein ausreichendes Material zur Hand hatten, um den ursprünglichen Dithyrambos zu untersuchen. Entscheidend im vorliegenden Zusammenhang ist, daß sowohl Platon als auch Aristoteles den Dithyrambos nicht als Form der Lyrik auffassen, sondern als darstellende Gattung, entweder neben Drama und Epos oder als deren Vorform. [↩]

- vgl. EidA, 19–21. – »Klelia und Sinibald«, »Deutschland ein Wintermärchen« oder »Reinecke Fuchs« wären etwa neuzeitliche Beispiele für das komische Epos. [↩]

- vgl. EidA, 17. – Genette bezieht sich auf das erste Kapitel der »Poetik«, worin Aristoteles seinen Gegenstand, die Dichtkunst, als Nachahmung mit metrischen Mitteln (Melodie, Rhythmus) bestimmt und damit sowohl nicht-nachahmende Verse als auch nachahmende Prosa ausschließt. Als Beispiel für den nicht-nachahmenden Vers führt er die Lehrdichtung des Empedokles an. Ob sich hieraus, wie Genette interpretiert, ableiten läßt, daß Aristoteles die Lyrik nicht als Dichtung verstanden haben wollte, kann im Anblick der »Poetik« nicht geklärt werden. Richtig ist, daß die Lyrik in der »Poetik« keine Behandlung erfährt, wobei schon hier zu unterscheiden wäre, daß Iambos und Elegie, die in der Antike nicht zur Lyrik gezählt wurden, im Gegensatz zur Lyrik im engeren Sinne (Sappho, Alkaios, Pindar etc.), von Aristoteles zwar auch nicht behandelt, doch immerhin erwähnt werden. Ausdrücklich ausgeschlossen werden weder Iambos und Elegie noch die melische Lyrik. Unmittelbar vor der Erwähnung der Lehrdichtung zählt Aristoteles neben dem Epos auch die Elegie als Dichtung auf, allerdings gibt er an dieser Stelle lediglich eine Mehrheitsmeinung wieder, die er für falsch hält. Ob er indes Epos von Elegie und Lehrdichtung oder Epos und Elegie von Lehrdichtung unterscheidet, ist aus der Stelle nicht ersichtlich (vgl. Poet. 1 1447b7–17). Dennoch kann man der Auslegung Genettes mit Vorsicht folgen, denn eingestanden: Die Nichtbehandlung der Lyrik in der »Poetik« kann nur dann sinnvoll erklärt werden, wenn man vermutet, daß Aristoteles die lyrischen Formen für ungeeignet hielt, Nachahmung zu leisten, was er selbst durch einen konditionalen Nebensatz im Unklaren läßt (vgl. 1447b5–7). [↩]

- Fast klagend berichtet er an einer Stelle darüber, daß »mumifizierte Formen«, zu denen er ernstlich auch die Tragödie zählt, Jahrhunderte lang durch den »Bewahrungswillen« (EidA, 84) der klassizistischen Kunst vor dem Aussterben gerettet worden seien. Diese Todesanzeige der Tragödie würde Hacks gefreut haben, die Begründung wohl kaum. Mir scheinen in diesem Punkt weder Hacksens noch Genettes Gründe nachvollziehbar. Es ist doch die einfachste und wichtigste Regel der Ästhetik, die hier mißachtet wird: Was geht, das geht. Es hat auch nach Racine noch gute Tragödien gegeben, und die umfassendste ästhetische Leere wird umgeworfen, wenn einer hingeht und einfach tut, wovon sie behauptet, es könne nicht mehr getan werden. [↩]

- vgl. Gérard Genette: Palimpseste. Literatur auf zweiter Stufe, Frankfurt a.M. 1993, S. 9–18. [↩]

- vgl. Die Landkarte und die Landschaft. Zur Struktur des Ideal-Begriffs von Peter Hacks, in: … und nehmt das Gegenteil. Gesellschaftsutopien bei Hacks. Fünfte wissenschaftliche Tagung der Peter-Hacks-Gesellschaft, hrsg. v. Kai Köhler, Berlin 2013, S. 73 u. 79 (Anm. 27). [↩]

- Goethe und Schiller erweisen dem Epos in ihrer aus dem gemeinsamen Briefwechsel destillierten Abhandlung »Über epische und dramatische Dichtung« (1797) noch die volle Ehre, als einer Art gespiegelten Schwester des Dramas. Die Gegensätze beider Gattungen werden herausgearbeitet, eine Über- und Unterordnung findet nicht statt. Es blieb Hegel vorbehalten, die Vormachtstellung des Dramas, die sich aus der auch von Goethe akzeptierten epistemologischen Zuordnung des Gattungssystems (episch = objektiv usf.) ergibt, zur Theorie auszuformen. Hacks folgt Hegel hierin ohne Vorbehalte. [↩]

- Man findet bei Hacks schon sehr früh, im April 1947, einen aufschlußreichen Gedanken, der zeigt, daß ihm dieses grundlegende Problem der Klassik bewußt war: »… die Romantik war die Überwindung des Verstandes durch den Intellektualismus, durch den Geist, der, immer weiter dem Unendlichen nachstrebend, vorandrang und endlich die Unhaltbarkeit seiner Ausgangsbasis, des Verstandes, erkannte.« (Peter Hacks: Der junge Hacks, 5 Bde., hrsg. v. Gunther Nickel, in Zusammenarbeit m. Meike Bohn, Berlin 2014, Band 4: Prosa, S. 28). Die Romantik wird hier als ein Übermaß an geistiger Tätigkeit vorgestellt, das zersetzend wirken muß. Das Klassik steht dagegen als eine sich bewußt beschränkende Tätigkeit, die aufgrund dieser Beschränkung ästhetisch produktiver ist. [↩]

- Man kann die Unschärfe der Ästhetik und die endliche Unmöglichkeit, Abschließendes über die Kunst zu sagen, natürlich auch positiv ausdrücken. Hacks schreibt: »Der Begriff der Kunst ist so reich, das Gesamt der Vermittlungen, Rück- und Wechselwirkungen, welche in ihm enthalten sind, so verwickelt, daß es keinen Satz über Kunst gibt, der nicht wahr wäre. Alle Sätze stimmen, und alle sind zu klein.« (HW XIV, 8f.) Eine nicht zwingende, aber mögliche Ableitung aus diesem Gedanken wäre die Forderung, in der Theorie ruhig mal einen Punkt zu machen. Man kann so vollständig sein, wie man will, es wird immer wer kommen, der die Sache von der anderen Seite her beleuchtet. Hier allerdings scheint Hacks dann nicht mehr allzu gelassen, wie seine Polemik gegen das grenzfallorientierte, bloß kritische Denken des Diogenes mit seinen gerupften Hühnern zeigt (vgl. ebd.). [↩]

Sorry, the comment form is closed at this time.